Dove inizia la Psicologia di Genere?

V.S. Hegelson propone una classificazione storica degli studi sulla psicologia di genere che riteniamo opportuno ampliare e integrare, dipingendo un quadro che risulti completo e che tenga in considerazione come l’evoluzione storica del pensiero abbia potuto influire sulle concezioni moderne.

Ecco a voi la prima parte del quadro storico sulla psicologia di genere

1800-1894 La donna e l’influenza del corpo biologico

Descuret, medico francese noto per i suoi studi in ambito psicosociale, ritiene che, nonostante uomo e donna differiscano non solo biologicamente ma anche moralmente, queste differenze non sono così evidenti nei primi dieci anni di vita. Solo con un’attenta osservazione dei comportamenti e delle modalità relazionali si possono intravedere quelle caratteristiche peculiari che, con la crescita, si andranno via via ad accentuare.

Gli anni porteranno allo sviluppo di attributi fisici inconfondibili che si rifletteranno nello sviluppo della moralità.

“Questa diversità nella costituzione corrisponde esattamente a quella degli attributi morali de’ due sessi: a cagion d’esempio, generalmente parlando, l’uomo resiste più alla fatica; la femmina sopporta meglio il dolore. […] Ed era ben giusto che, essendo nata per soffrire di più, si avvezzasse più facilmente al dolore.”

L’autore sostiene che il dolore provochi nella donna una sorta di energia in quanto l’uomo è soggetto al predominio del cervello, mentre la donna subisce la prepotenza del sentimento che la rende irrazionale.

A sostegno di questa ipotesi, analizza i quadri statistici forniti dai manicomi di Francia e Inghilterra, ed emerge che ad essere più soggetta alla pazzia sia proprio la donna. Infatti, tra il 1825-1840 negli ospedali di Salpêtrière e Bicetre la composizione dei degenti era di 7213 uomini e 9647 donne.

Le ragioni erano da ricercarsi nella già citata fragilità emotiva femminile che porta a un’impulsività dovuta a passioni di tipo travolgente non razionalmente elaborabili. Secondo l’autore concorrono a questa notevole incidenza la

“costituzione nervosa, dalla somma irritabilità cha accompagna l’epoche dei mestrui, la gravidanza, i parti, l’allattamento, e da ultimo dalla loro condizione in società che le espone a frequenti dispiaceri”

Vediamo come sia evidente la componente sessuale intesa nella sua accezione biologica, come il ciclo della vita per un donna possa influenzare il suo pensiero e il suo rapporto con la realtà. Come il disordine morale sia dovuto all’impossibilità di agire sulla propria volontà e di contenere le proprie passioni.

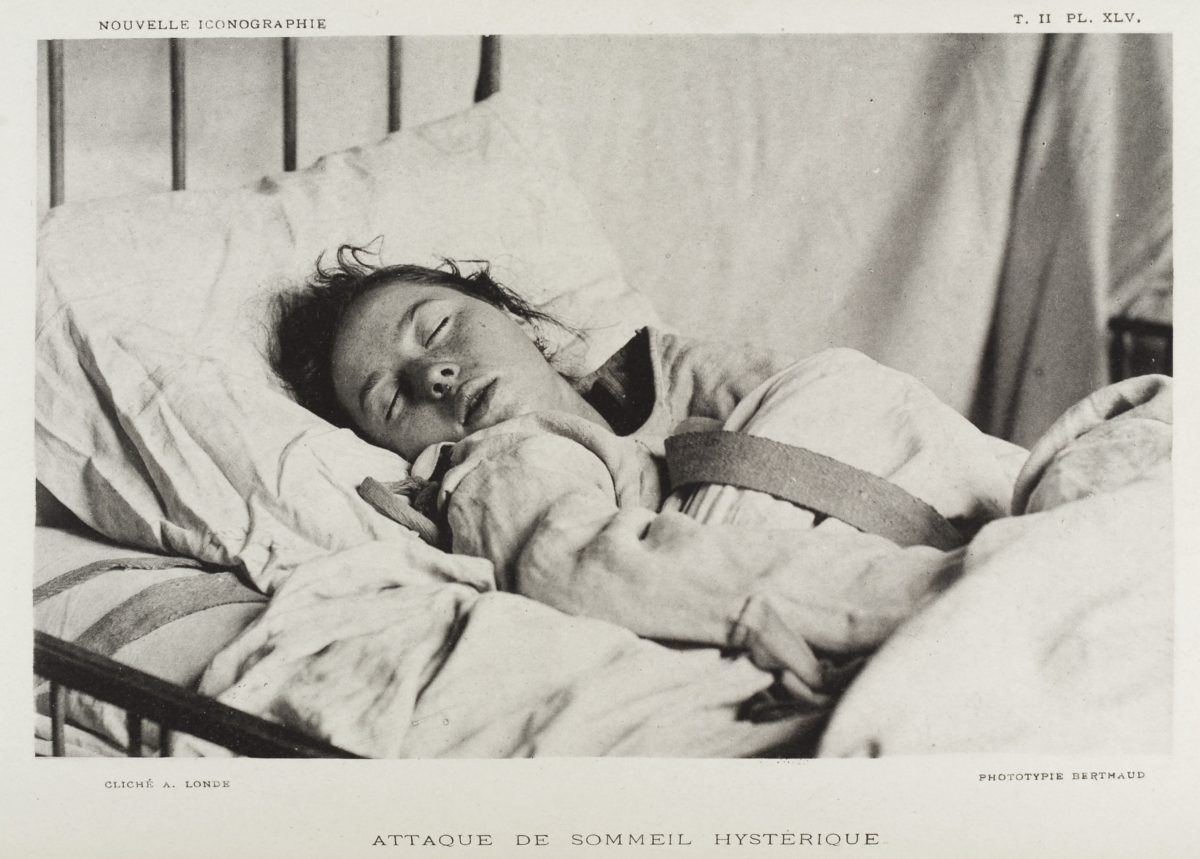

Questi fattori si traducono nella sindrome più popolare dell’800: l’isteria. Il vero punto di partenza della psicologia di genere.

Già Ippocrate, con il termine υστερον (hysteron), colloca la sede del disturbo nell’utero femminile e porta il corpo al centro dell’eziologia del disturbo.

Nella sua opera I luoghi dell’Uomo, qualsiasi malattia della donna va attribuita alla mobilità dell’utero che, a causa dell’astinenza sessuale, si sposta all’interno del corpo andando a comprimere altri organi.

Questa visione ancorata unicamente alla dimensione fisica femminile, viene superata grazie agli studi del neurologo e psichiatra francese Charcot che, alla guida del reparto delle convulsionarie dell’ospedale della Salpêtrière, inizia ad ipotizzare l’esistenza di disordini di tipo neurologico. Nonostante una forte predominanza femminile nella casistica osservata, il medico si rese conto anche di una piccola percentuale di uomini affetti dalla stessa patologia. L’isterico non finge, i suoi disturbi sono reali, pertanto le origini della scarica convulsiva e dei sintomi peculiari andavano ricercate altrove, non più unicamente nell’apparato riproduttivo femminile.

L’origine dell’isteria maschile, che fino a quel momento non era riconosciuta come tale, non andava ricercata nella costituzione biologica ma in eventi traumatici. A manifestare malattie nervose erano artigiani e operai vittime di incidenti sul lavoro.

Attraverso l’utilizzo dell’ipnosi, Charcot tenta di delineare e individuare tratti caratteristici della malattia, fino a giungere a uno schema comportamentale che evidenziasse le varie fasi dei sintomi somatici.

Ben presto fu evidente, l’assenza di lesioni organiche alla base delle manifestazioni tipiche della sindrome osservata, rimaneva quindi il ruolo della mente schiava di passioni inespresse.

Fu Freud ad approfondire quel legame profondo tra i disturbi somatici evidenziati e la psiche, dando un nuovo significato alla partecipazione della sessualità nell’eziologia della malattia.

Anche se, sulla base degli studi esistenti era difficile comprendere tale legame, Freud in uno dei suoi saggi precisò che i sintomi patologici

“trovano la loro fonte comune nella vita sessuale dell’individuo, sia in una pratica nociva della vita sessuale attuale, sia in eventi importanti del passato”.

Corpo e mente. Corpo che vive una sessualità deviata e mente soggetta a traumi passati.

Non specifica che la sindrome isterica sia ad appannaggio esclusivo della donna e delle sue modalità di vivere biologicamente e psicologicamente la sessualità. Piuttosto allarga il campo e introduce nell’equazione il ruolo di eventi del passato talmente insostenibili da esser rimossi alla coscienza e pertanto non razionalmente elaborati.

CONSIGLI PER LA LIBRERIA

R. D.Ashmore, Sex, gender, and the individual, 1990 In V. S. HELGESON, The Psichology of gender, Pearsons, 2012 4°, 2001

G.B.F. Descuret, Medicina delle passioni o passioni considerate nel loro rapporto con la malattia, la legge e la religione, Milano, 1861 6°, 1841, (pp. 33-34)

Ippocrate, De locis in homine, in «Corpus Hippocraticum» metà del 5° sec. E la metà del 4° a.C

D.M. Bourneville, P.M. L.Regnard, Tre storie di isteria, Padova, 1982

S. Freud, L’ereditarietà e l’eziologia delle nevrosi, in Id., Opere, trad. it., Volume II, Torino, 1968, p. 295.